2024年的中國汽車市場,經歷了一場前所未有的范式遷移。新能源滲透率突破40%、自主品牌市占率超60%、價格戰與價值戰交織……這場變革中,合資品牌如何突圍?答案或許藏在一汽-的上海車展戰略中。

作為中德汽車工業合作的典范,一汽-大眾的每一步都牽動著行業神經。

此次車展,其以“前瞻布局+當下實力”雙維度策略,展現出一種“長期主義”的清醒:既以CMP概念車、智慧座艙等技術錨定未來十年,又以全新、雙終身質保等產品與服務穩固當下市場。這種“雙輪驅動”,不僅是一家企業的生存之道,更是合資品牌在產業劇變中的轉型樣本。

當“油電混戰”撞上“長期主義”,將催生出怎樣的化學反應?本文將深度解析。

一汽-大眾的戰略野心與技術深探

一汽-大眾的智能電動化轉型,是一場蓄謀已久的“技術革命”。其核心邏輯是:“德國工業體系×中國創新速度=產業變革加速度”。

進一步說,合資品牌的傳統優勢在于技術引進,但一汽-大眾正在改寫規則。其智能電動化轉型的核心,是“以中國需求重新定義全球技術”。

首先是最根本的平臺革命。

一汽-大眾全新的CMP平臺專為中國市場打造,開發周期縮短30%,背后是大眾集團對中國市場需求的精準洞察。

其搭載的CEA電子電氣架構更是一大突破:控制單元減少30%,支持智能座艙系統與智能輔助駕駛無縫集成。

這種“簡練架構+高效迭代”的組合,讓一汽-大眾在智能化下半場占得先機。

其次是轉型的戰略節奏:油電混共進,這是一種“中庸智慧”。

從2026年起,一汽-大眾將推出10款全新車型,涵蓋純電、插混、增程與燃油,形成“油電混全智”矩陣。

可見,一汽-大眾的野心,是成為“油電混戰”中的全能選手。

最后是產品革命,以ID.AURA概念車為標志,這是一場面向年輕家庭的“技術宣言”。

作為首款CMP平臺概念車,ID.AURA的亮相頗具象征意義,它瞄準中國年輕家庭市場,以流線型設計、CEA架構與擬人化AI助手為核心賣點。

從設計哲學角度看,這是一種實用主義與感性美學的融合。

ID.AURA的短前后懸、轎跑式尾翼與隱形車門把手,兼顧空氣動力學與視覺沖擊;內飾的極簡風格與靈活儲物空間,則直擊家庭用戶對功能性的需求。這種“理性與感性交織”的設計語言,折射出一汽-大眾對中國消費心理的深刻洞察。

從產品邏輯來看,這是一種從“出行工具”到“出行伙伴”的進化。

一汽-大眾全自研的“舒感智域座艙HI Space”、零重力座椅、智能投影大燈、音樂玻璃等創新,看似天馬行空,實則緊扣中國用戶的兩大痛點:舒適感缺失與交互體驗僵化。

更為重要的是,電動對開車門、分層滑動副板等細節,將便利性融入日常場景;木紋屏幕與真零重力座椅,則通過材質與形態創新,重塑車內空間的“情感價值”。

從生態角度來看,這更是一種從“單點突破”到“系統作戰”的范式革命。

通過整合車載應用生態,HI Space實現了服務場景的無限延展。無論是KTV娛樂系統還是智能冰箱,都在試圖將車輛變為“移動第三空間”。這種“場景化思維”,正是一汽-大眾跳出硬件競爭、轉向生態構建的關鍵一步。

更為重要的是,一汽-大眾延續了德系制造的“工業信仰”。

一汽-大眾制造體系內的四大工藝(沖壓、焊裝、涂裝、總裝),堪稱德系精工的教科書。

從沖壓工藝方面來看,它堅守了微米級精度與“厚”道用料。

8100噸壓機、0.7mm電鍍鋅鋼板,比競品厚0.1mm、發絲直徑十分之一的模具精度,這些細節堆砌出的不僅是品質,更是用戶對“德國工藝”的信仰。在參數虛標成風的時代,這種“肉眼不可見但長期可感知”的差異,構成了最堅固的品牌護城河。

從安全測試角度來看,一汽-大眾完成了超越行業標準的“自虐式”驗證。

從10萬次車門開關測試到193萬公里道路試驗,相當于繞赤道48圈,一汽-大眾用“試驗高于設計,用戶高于試驗”的理念,構建起一道無形的信任壁壘。當新勢力用“快速迭代”掩蓋品控漏洞時,這種“慢就是快”的制造哲學,反而成為稀缺競爭力。

一汽-大眾的品質護城河與市場攻防戰

在新能源狂潮中,一汽-大眾并未放棄燃油車陣地。其中,全新攬境的煥新,堪稱一場“守正出奇”的戰役。

從產品戰略來看,全新攬境祭出了空間與動力的“雙王炸”。

作為大眾品牌最大SUV,攬境以“真三排布局+第五代EA888發動機”的組合,精準擊中家庭用戶對空間與性能的雙重需求。其設計語言在保留德系穩重的同時,融入三聯屏與智駕功能,實現“經典與創新的平衡”。

從市場定位來看,全新攬境完成了從“家庭剛需”到“悅己消費”的產品迭代。

攬境推出6座與7座雙版本,前者聚焦二胎家庭的舒適性,后者瞄準露營黨的功能性。這種細分策略,折射出一汽-大眾對消費分層趨勢的敏銳把握——在存量市場中,差異化才是生存法則。

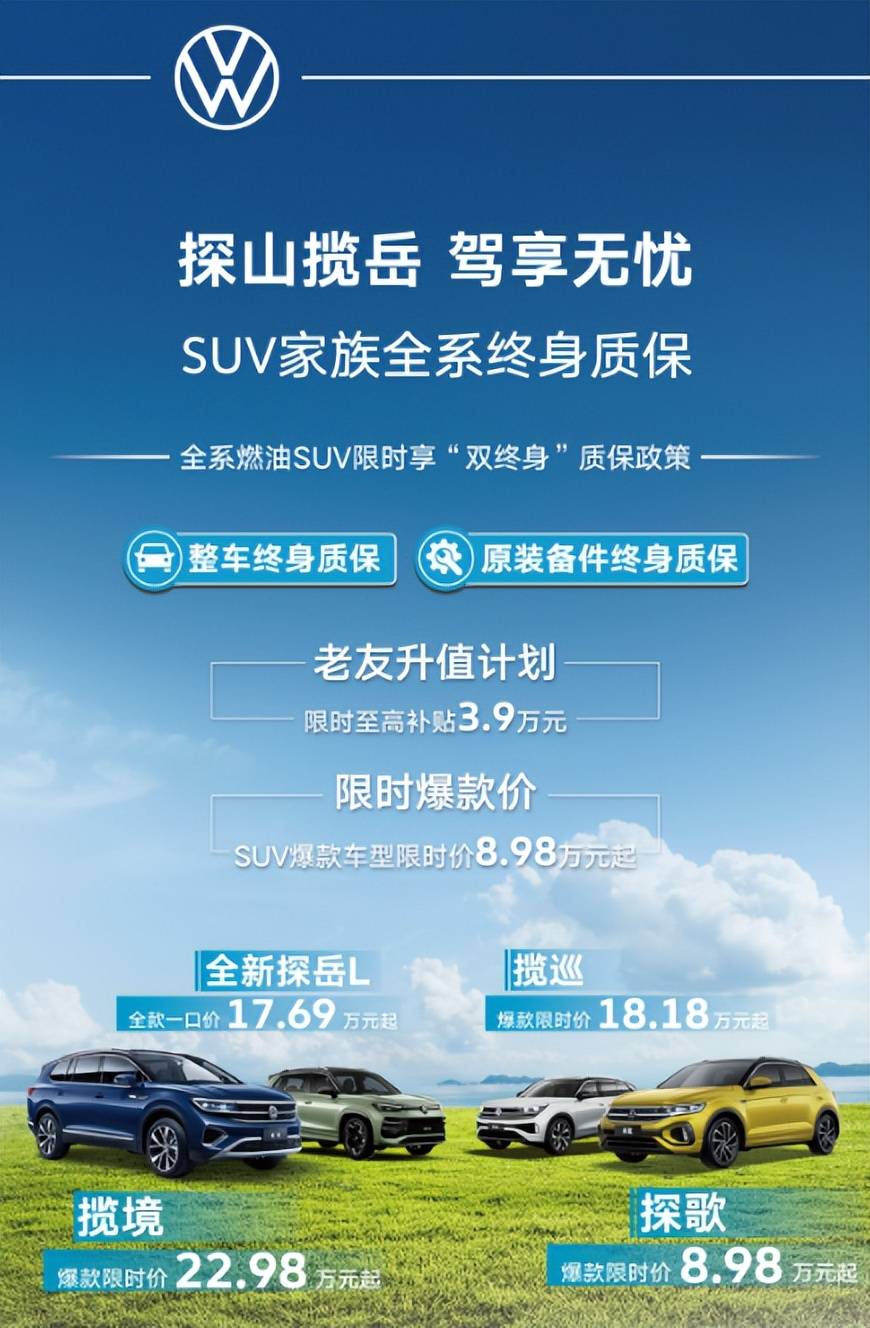

除了常規的產品戰略和市場定位外,一汽-大眾針對當下痛點,推出了雙終身質保政策,完成了一場“以客戶為中心”的價值革命。

當下,價格戰愈演愈烈,一汽-大眾卻選擇“卷品質”。其推出的“整車終身質保+原裝備件終身質保”政策,直擊用戶三大痛點:省錢、省心、保值。

此政策一舉了打破行業慣例,從“有限保障”推向“全生命周期承諾”。

相比競品僅覆蓋新車零件的質保,一汽-大眾的“雙終身”政策涵蓋事故更換件,且不限行駛里程。這種“無套路”承諾,本質上是對用戶信任的長期投資。

此外,質保背后有著深刻的“精算邏輯”。

按用車15年計算,用戶可節省最高6.5萬元維修成本;連續在4S店保養的車輛,保值率提升2%。這些數字背后,是一汽-大眾對用戶生命周期價值的深度挖掘——服務不僅是成本,更是利潤增長點。

可見,在“雙終身”政策下,連續在4S店保養的車輛可獲得2%的保值率加成。這看似微小的數字,實則是對二手車交易痛點的精準打擊——通過官方認證消除信息不對稱,一汽-大眾正在構建從新車銷售到二手車流通的完整價值閉環。

縱觀一汽-大眾的上海車展戰略,暗含一條清晰的邏輯鏈:以技術前瞻性布局未來,以品質與服務穩固當下,最終構建“油電共生、軟硬一體”的品牌生態。這是一種從“爆款邏輯”到“生態構建”的范式遷移。

這種戰略的背后,是中國汽車產業從“規模擴張”到“價值競爭”的深層轉向。當“蔚小理”們以互聯網思維顛覆行業時,一汽-大眾選擇了一條更厚重的路徑——將德系工業體系與中國市場洞察深度融合,用“長期主義”對抗短期波動。

尾聲

真正的變革,往往始于對傳統的深刻理解。

在產業劇變中,真正的贏家不是最快者,而是最韌者。當潮水退去,那些深耕供應鏈、死磕品控、敬畏用戶的企業,終將在“長期主義”的土壤中長出新的增長曲線。這或許正是中國汽車產業從“野蠻生長”走向“理性繁榮”的必經之路。

一汽-大眾的上海車展答卷,既是對德系工藝的傳承,亦是對中國創新的擁抱。這場“油電混戰”的終局,或許就藏在這份平衡之道中。