您有沒有發現,那些在公園里主動幫老人撿風箏的孩子,往往擁有被尊重滋養的童年;而深夜在書桌前反復修改演講稿的少年,背后總有善于傾聽的父母。家庭教育的本質,是用生命影響生命的旅程。

一、尊重的力量:從"我要你聽話"到"我懂你的想法"

"媽媽,我不想上鋼琴課了。"當孩子說出這句話時,您會如何回應?慧豐教育跟蹤研究發現,大部分的家長第一反應是講道理或批評。但真正智慧的父母會蹲下來問:"能告訴我為什么嗎?"

這種平等對話的背后,是對孩子獨立人格的尊重。奧地利心理學家阿德勒曾說:"幸運的人一生都被童年治愈。"被尊重的孩子成年后抗壓能力會比同齡人高,創造力也不會低。

二、自信心培養:讓每個孩子都能找到自己的光

在某小學的家長會上,班主任展示了這樣一組對比:經常被夸獎"你真聰明"的孩子,遇到難題時大多都會選擇放棄;而被鼓勵"你很努力"的孩子,堅持時間延長2倍。這印證了教育專家朱永新的觀點:真正的自信來自對過程的認可。

調查顯示,85后父母在培養孩子包容力方面存在明顯短板。但慧豐教育教給家長王女士一個巧妙的方法:每天睡前記錄孩子三個"小成就"——可能是主動整理書包,也可能是給流浪貓喂食。一段時間后,孩子的自我認同感有了很大的提升。

三、高質量陪伴:不是時間的堆砌,而是心靈的共振(同一時間,同一空間,同一件事)

職場父母們或許都聽過這個數據:中國孩子平均每天獲得36分鐘深度陪伴(國家統計局2018年數據)。但陪伴的質量遠勝于時長,就像慧豐教育的實踐案例:一次"家庭記者會",讓孩子采訪父母的工作經歷,這種深度互動使親子關系滿意度有了大幅度的提升。

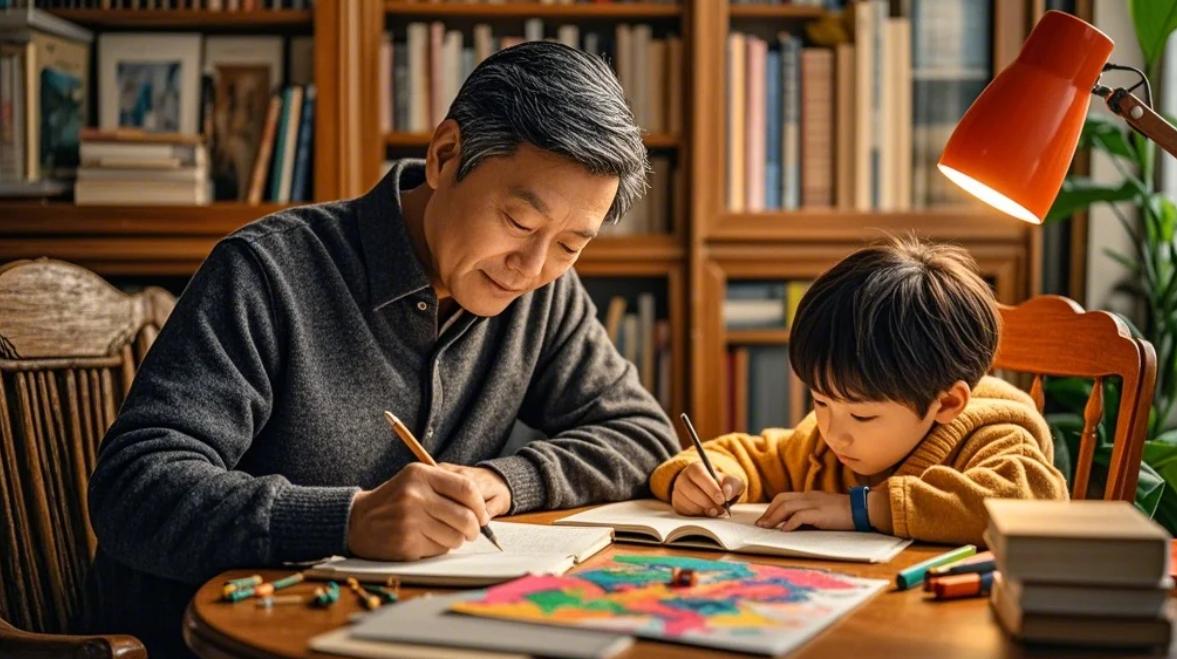

四、成為榜樣:您的樣子,就是孩子未來的鏡子

"媽媽,為什么你總看手機卻不讓我玩?"這個直擊靈魂的拷問,讓很多家長驚覺。父母閱讀習慣良好的家庭,孩子日均閱讀時長比普通家庭多的多。慧豐教育的"21天親子共讀計劃",讓大部分的家庭實現了"放下手機捧起書"的轉變。

家庭教育的重點是多方面的,包括尊重孩子、幫助孩子樹立自信、陪伴孩子、以身作則等等。這些方面相互關聯,共同構成了完整的家庭教育體系。

作為家長,我們需要不斷學習和反思,找到適合自己的教育方式,為孩子的健康成長提供良好的家庭環境。每個孩子都是獨特的個體,我們需要根據孩子的特點和需求,靈活調整教育方法。

今天的互動話題是:您為孩子創造過哪些特別的成長儀式?是生日時的手寫信,還是每年一次的成長相冊?歡迎在評論區分享您的溫暖故事,讓我們在育兒路上彼此照亮。