2010年,吉利控股集團以120億人民幣的價格收購沃爾沃,不少人評價稱“貪心不足蛇吞象”,不會有什么好結果,可這一壯舉實際上卻產生了極大收益,且讓吉利一躍成為焦點。

如今經過15年的時間,吉利到底從收購沃爾沃這場投資中賺了多少也成為不少人關注的問題,那么,這場一開始不被看好的投資活動,其中又產生了怎樣的變化呢?

并行發(fā)展

2021年,沃爾沃在斯德哥爾摩納斯達克交易所上市,除了2023年,吉利公布減持沃爾沃股份將投資機會更多的讓給機構和個人外,吉利跟沃爾沃之間基本就是你中有我、我中有你。

但是吉利跟沃爾沃之間并非傳統(tǒng)的收購與被收購的關系,而是并行發(fā)展,吉利控股雖然占據78%的股份,可實際上走的路線卻是協同合作,在供應鏈、技術層面實現互通有無。

這與其說是下屬公司,不如說是合作企業(yè),正是這種獨特的經營模式,讓吉利控股打造出了領克、極氪、極星等等全球化的汽車品牌,并且將影響范圍擴大到國際層面。

就目前來說,吉利控股擁有的銷售網點已經超過4000家,2024年的報表當中汽車銷量已經超過33.22萬輛,可見吉利控股收購沃爾沃非但沒有拖垮自己,反倒是借助影響完成跨越。

因此,吉利控股收購沃爾沃完全是互惠互利的交易,吉利舉債120億也要收購沃爾沃,確實冒了很大的財務風險,一旦經營狀況不善,很難全身而退,可風險也伴隨著驚人收益。

沃爾沃作為知名品牌,本身就擁有汽車產業(yè)發(fā)展不容忽視的技術儲備和供應鏈,因此,吉利控股選擇收購沃爾沃,無非是想要跳過初期發(fā)展階段,直接開啟高端車型的核心技術研發(fā)。

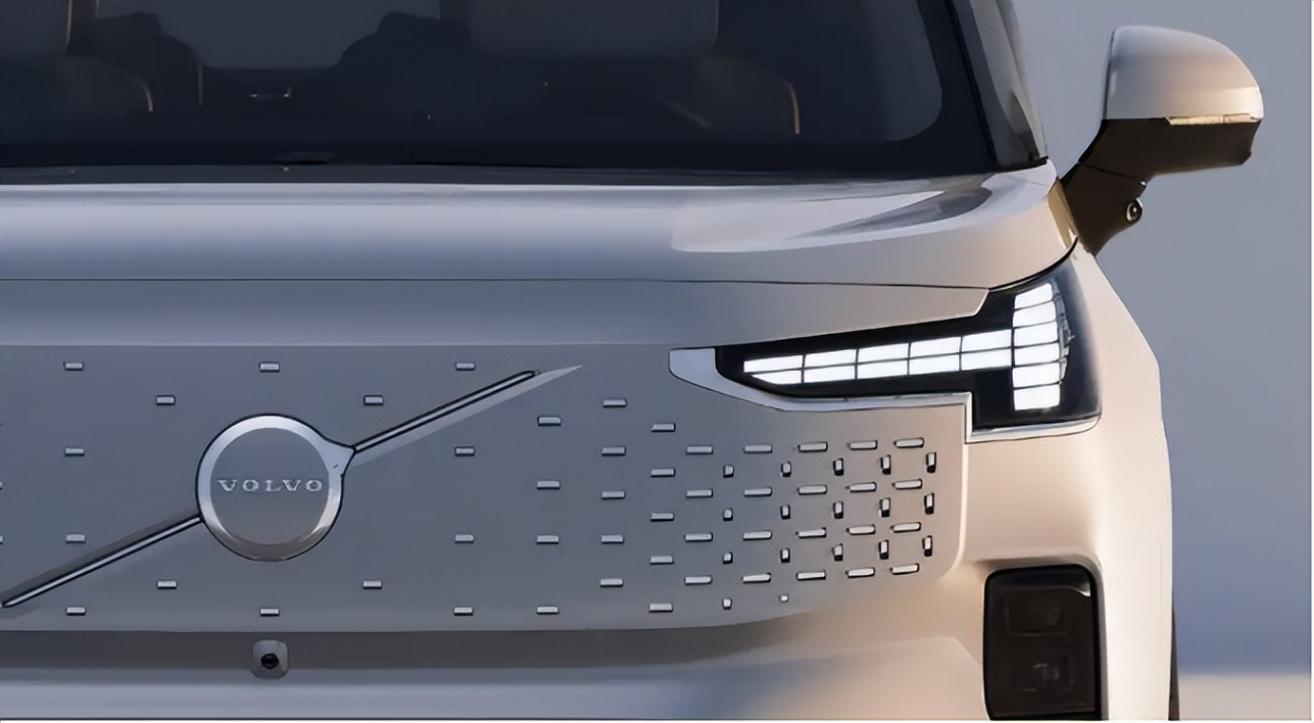

吉利也確實建立了新的平臺,能夠借助沃爾沃此前積累的銷售渠道和技術生產高質量、低成本的車型,領克、極氪都是其中之一,沃爾沃同樣在這個過程當中受益。

本身的銷量提升了不少,而且吉利有意推動全球化進程,幫助沃爾沃在海外市場站穩(wěn)了腳跟,甚至說搶占了全球新能源的市場,這樣的結果是大多數人預料之外的。

飽受質疑的豪賭

2010年的三月份,吉利控股突然宣布要收購沃爾沃,并且最終拿出了120億人民幣,這對于吉利控股來說是一筆數目龐大的錢款,而且這份收購確實是“蛇吞象”的狀況。

當時沃爾沃的市場影響力遠超吉利,要知道,2010年吉利控股的年利潤也不過8.79億元,而沃爾沃的估值高達420億,吉利做出收購沃爾沃的決策自然讓人產生眼高手低的看法。

不過,吉利并非打的無準備之戰(zhàn),在選擇收購沃爾沃之前,就已經經過多年積累有了自己的汽車制造技術,只是通過對市場的觀察,發(fā)覺沃爾沃存在更多的潛在價值。

一旦選擇直接收購沃爾沃,就能夠獲得跨越式發(fā)展的機會,而且吉利對于沃爾沃的處理早有預想,我們能夠看到吉利控股在完成收購后仍舊保留了沃爾沃的品牌和運營自主性。

在保有沃爾沃原有技術優(yōu)勢的條件下,開始發(fā)揮自己的市場適應力,將吉利的創(chuàng)新理念和沃爾沃的管理經驗還有國際化人才相結合,實現了大幅度的營收增加,屬實是出人意料。

從數據來說,2010年收購沃爾沃之前,吉利的年利潤僅僅只有數億人民幣,而來到2024年,營收數據已經超過百億,其中新能源汽車格外亮眼,滲透率高達49.8%。

可見吉利控股的豪賭確實取得了成效,不僅是塑造了新的品牌形象,也獲得了廣闊的發(fā)展前景,形成了遍布世界各地的產品銷售服務網絡,不過,吉利這次投資也帶來了新的風險。

迎接新挑戰(zhàn)

在吉利和沃爾克并行發(fā)展的模式下,吉利旗下的品牌顯得有些分散,像領克這類企業(yè),原本一直背負“合資企業(yè)”的身份,直到2024年,沃爾沃才出售了其所有的領克股權。