去年兩會上,已經蛻變為“造車人”的雷軍曾表態“一定把小米汽車干好,不讓全國人民失望”。到今年兩會一年時間過去了,小米汽車已經紅透大江南北,從進展到成果遠超預期,用雷軍的話說就是“成功來的有點猝不及防”。

據雷軍透露,截止目前,小米汽車第一款產品小米SU7上市11個月銷量超32萬輛,已經交付了18萬輛,還有十四五萬輛在排隊。上個月新發售的SU7 Ultra,兩小時就有一萬大定,已經超過原定的1萬臺年銷目標。“都不敢想這輛車今年能賣多少輛”,雷軍說。

毫無疑問,從情緒上看雷軍是喜悅的,但對雷軍而言,喜悅與煩惱成正比,因為訂單越多,交車難度就越大。在高強度的訂單壓力下,小米需要在現有兩座工廠的基礎上繼續擴建來匹配產能,而小米的第三基地至今懸而未決。具體這一基地會建在哪里?留在北京還是南下武漢?或者還有第三方參與“競爭”?

隨著SU7 Ultra在海內外市場創造高聲量,這個已經被行業內熱議許久的話題再次得到強曝光。更有不少知情人士稱,小米的第三基地已經確定落戶上海,而非武漢或者北京,至于原因,或許與小米未來的出海計劃有直接關聯。

小米汽車第三基地落戶上海的幾個可能性

根據小米招聘官網顯示,上海市社會招聘一欄的確出現不少與汽車制造類相關的職位,包含硬件工程師-油漆設備工、高級工藝工程師(表面涂層)、試制車身工藝工程師等。

《車壹條》同時查閱了武漢社會招聘職位,并未發現類似的新增職位發布,更多是偏向小米汽車用戶體驗專家-售后服務,交付接待專員、線上營銷專員等招聘信息。

小米在上海建設第三基地的信號似乎因此得到了進一步的確認。而更能引發聯想的,則在于前段時間小米釋放的與海外市場相關的一系列信息。

3月3日,小米宣布小米SU7 Ultra和小米15 Ultra同步亮相2025世界移動通信大會(MWC 2025),這也是小米首次在海外市場展示小米SU7 Ultra。盧偉冰表示,“這次小米SU7 Ultra歐洲首秀,帶來的震撼非常大!小米汽車出海的準備工作已經啟動,壓力確實不小,但我們會全力以赴!”

其實在去年年底就有消息稱,小米已經在籌備汽車出海業務,并計劃在多個海外地區進行小批量銷售。據了解,小米國際部門為此新設了“出海銷售業務籌備組”,同時啟動對市場調研、項目管理、電動汽車售后工程師等職位的招聘。

這一信息在雷軍口中再次得到證實,兩會上雷軍稱:小米正在全球考察各地的市場和各地的政策,籌備在合適的時候出海。但他認為,小米目前的第一焦點問題是怎么解決國內提車排隊六七個月的問題,怎么擴產,所以全球布局還需要個兩三年的準備。

需要注意的是,目前已經有多方信息確認,小米汽車出海的具體時間節點定在了2027年。

也就是說,小米現在同時面臨滿足國內訂單量、以及為海外銷量備好產能兩項任務,所以第三基地的選址有必要傾向于能夠最大化提供出海條件的地方,上海的優勢自然就凸顯了出來。

相較于北京和武漢,上海本身毗鄰出海口,更方便貿易往來。數據顯示,上海港2024年完成汽車吞吐量363萬輛,同比增長15%,首次超越比利時安特衛普-布魯日港,成為汽車吞吐量全球第一的港口。今年年初選擇獨資落戶上海金山的雷克薩斯,無疑也是看中了這一便利條件。

此外,上海有著得天獨厚的產業鏈集群優勢,擁有超600家零部件企業,在一小時車程范圍內,能實現一輛汽車近80%的零部件配套供應。如工廠在上海的特斯拉90%的部件都是由長三角本地供應,充分體現了零部件本地化的優勢。

而對于小米來說,無疑能夠通過高度集中的產業鏈資源減少人力物力上不必要的浪費,此前曾有報道稱,小米在北京工廠生產汽車的部件自給率僅有22%,其余都是從南方運往北京,所以如果小米在上海設立第三基地,將為整車制造及出海提供巨大的便利條件。

從公開上海汽車制造相關的職位招聘,到清晰披露的出海規劃,一條條線索整理下來,小米第三基地建在上海的可能性越來越大。那么,假設小米有將基地落地上海的想法,那么是否代表著武漢承接第三基地的愿望落空?北京是否會再次出手?

武漢與上海互不沖突,小米汽車出海板上釘釘

此前,對于小米第三基地的選址,業內幾乎已經認定會在武漢。原因有二,第一, 2025年初,小米在官方招聘平臺發布了武漢汽車工廠項目經理職位,第二,外界普遍認為武漢是雷軍的故鄉,出于對家鄉的照顧,或許會將武漢作為第三基地的第一選擇。

之后,有更多消息指向東風將與小米合作第三基地的落地事宜,然而事實上,中途雙方卻不斷傳出談崩的消息。

那么,這是否意味著在武漢就此失去了與小米合作的機會?其實不然,有知情人士透露,小米汽車確定會在武漢生產,不過不是建設工廠,而是租用東風閑置生產線的工位空間,用自己的設備自行組織生產第三款增程車型小米YU9,與上海規劃的產品定位不同,互不沖突(上海將生產YU7和SU7 Ultra,北京生產SU7)。

但問題是,如果采用租賃的方式,這過程中小米和東風還將共同參與工廠的生產管理,而傳統企業強勢和造車觀念會否與小米的新式生產邏輯之間產生沖突,也是需要考慮的問題。

至于北京,此前《車壹條》曾分析稱,對小米汽車,北京市給了能給的所有支持,從配給造車資質到建廠拿地,都是對小米公開的“偏愛”,所以對于承載北京市新能源汽車發展重任的小米,北京勢必想將小米第三基地留在本地。可以大膽猜想,如果小米第三基地有意傾向上海,那么北京或許有可能成為其中最大的變數。

雖然目前來看,小米第三基地仍處于被各方“爭奪”階段,但小米汽車下一步大概率仍要優先選擇對出海有利的地區。

因為對于國內的需求而言,小米位于北京的二期工廠即將于今年7月或8月正式投產,投產后預計將與一期工廠共同提供總計30萬輛的額定年產能。而實際上,目前一期工廠年產能已經達到30萬輛,目測未來兩座工廠合計產能將來到60萬輛左右,屆時國內訂單就能得到大幅緩解。

此外,面對已經提上日程的出海進程,小米有必要提前做好籌劃與準備,工廠是一方面,人才庫的構建早已先人一步。

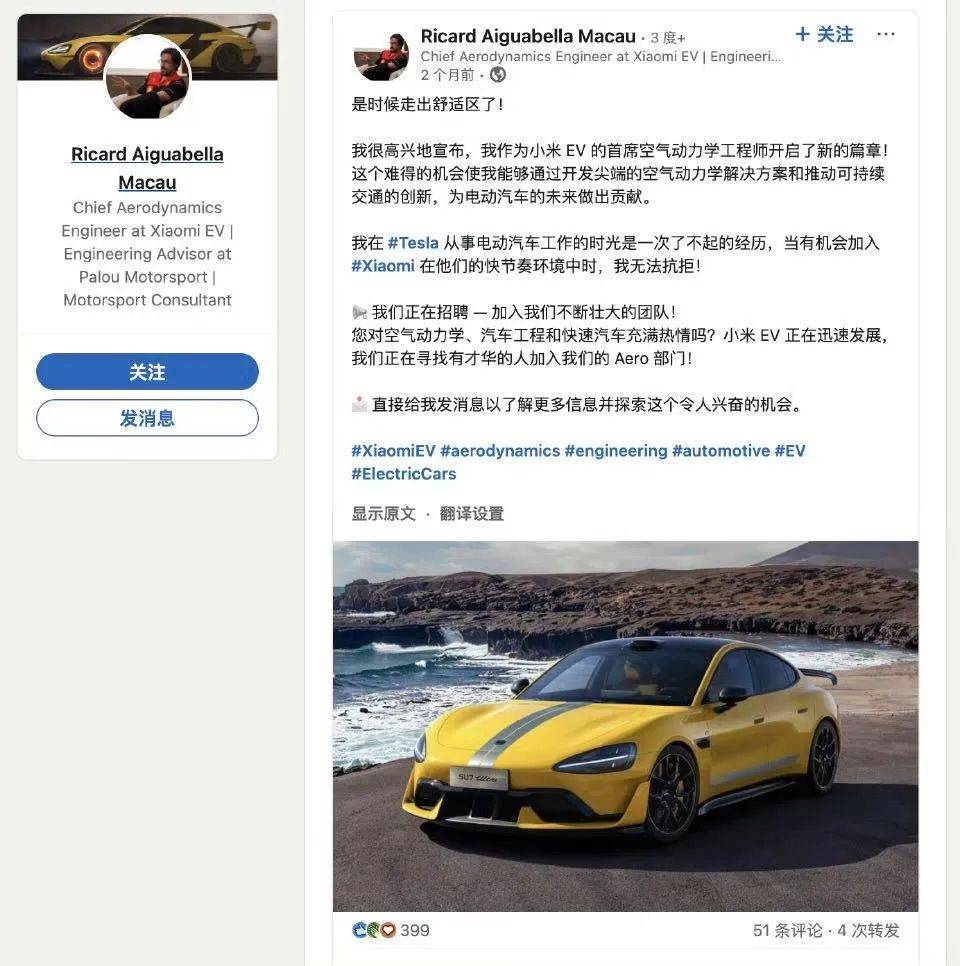

最近有消息稱,小米已經聘請Richard Aiguabella Macau擔任首席空氣動力學工程師,這位工程師不僅曾就職于法拉利F1等頂級車隊,還曾是特斯拉Model Y空氣動力學的領導者。更早些時候,小米還招募了前寶馬小批量產品負責人Rudolf Dittrich作為小米汽車歐洲研發負責人。據相關信息,Rudolf Dittrich曾負責寶馬的 M、Z 和 8 系,在賽車、動力、仿真、駕駛性方面都是行家。

從法拉利、寶馬這些國際豪華品牌引進工程師,無疑是小米汽車“高舉高打”策略中的一環,這些國際化人才帶來的成熟設計理念與工程經驗,對于其切入豪華賽道、走進國際市場將起到事半功倍的作用。

就像雷軍所說的那樣,小米造車要守正出奇。守正的意思不單是要充分尊重汽車行業的規律,使用汽車行業成熟的技術,還要讓懂車的人來造車,這是小米汽車成功的前提。當然,即將走向國際市場的小米所執行的策略大致也是如此。

作為出海的產能保障,小米汽車第三基地究竟落地何方,是否會與小米汽車的出海戰略形成呼應,或許不用等太久就能看到答案。