在全球汽車產業向電動化轉型的浪潮中,一股新的力量正在悄然崛起,改寫著技術路線的權力版圖。盡管純電動車的充電焦慮尚未完全解決,氫燃料電池車的商業化進程依然遙遠,但插電式混合動力與增程式電動車卻憑借其獨特的優勢,迅速填補了市場的空白。

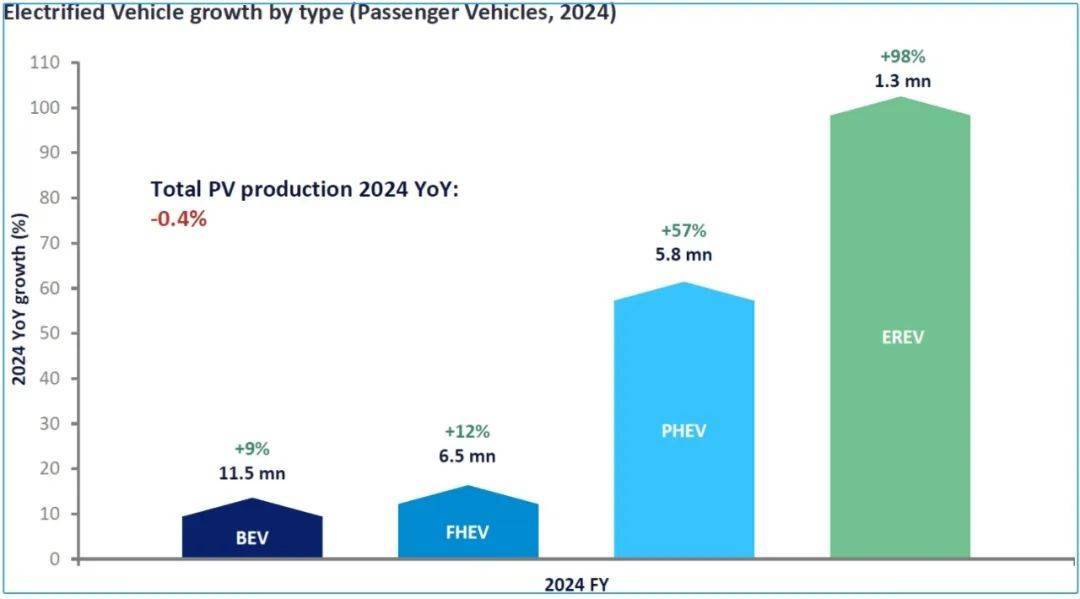

2024年,這一曾被視為“過渡方案”的技術路線,在全球汽車產業中展現出了驚人的爆發力。當理想化的電動化藍圖遭遇現實基礎設施的短板,政策導向與市場選擇之間的碰撞,使得插電式混合動力技術成為了一場關于“生存智慧”的產業實踐。

這一逆襲并非空穴來風。在特斯拉引領的純電風暴席卷全球十年后,市場開始回歸理性。北美市場的純電動車(BEV)庫存周期延長,歐洲消費者的購買意愿下降,而中國三四線城市的新能源車樁比依然高企。這些現象表明,純電動車的全面普及尚需時日。

作為全球最大的插電式混合動力市場,中國的快速增長得益于政策扶持和技術普及的雙重推動。國家政策不僅鼓勵混合動力技術的發展,還設定了更為嚴格的電耗和油耗標準,引導消費者選擇節能車型。同時,中國汽車制造商在混合動力系統研發上取得了顯著成果,比亞迪DM-i、吉利雷神、奇瑞鯤鵬等混動平臺的推出,使得插電式混合動力車型的價格更加親民,直接與傳統燃油車展開競爭。

與中國市場相比,歐美市場的插電式混合動力汽車也呈現出強勁的增長勢頭。盡管純電動車的增長速度有所放緩,但插電式混合動力車型在歐美市場的滲透率不斷提升。這一趨勢反映了消費者對既能燒油又能用電的“雙棲”車型的強烈需求。在充電設施尚不完善的地區,插電式混合動力車型以其長續航和便捷性贏得了消費者的青睞。

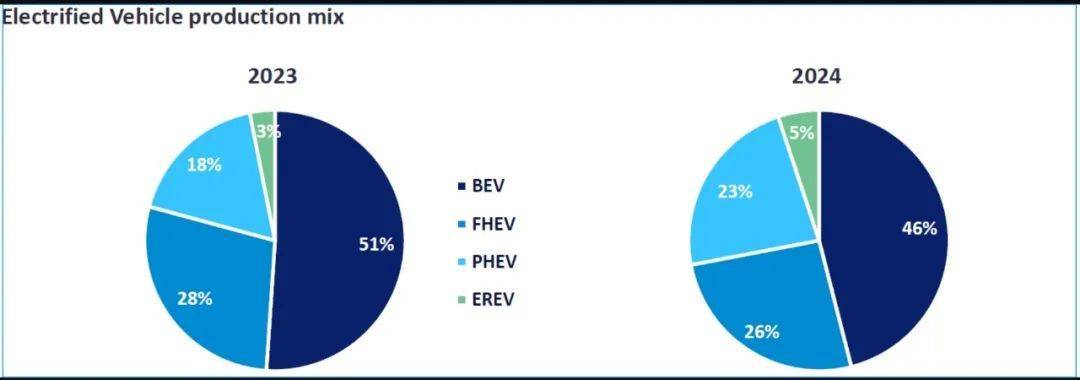

插電式混合動力市場的蓬勃發展,離不開技術的不斷進步和成本的有效控制。當前,插電式混合動力技術呈現出三大特點:專用平臺重構、熱效率提升以及增程技術的智能化升級。汽車制造商正在逐漸擺脫“油改電”的傳統模式,轉向開發原生的混動平臺。這些平臺不僅提高了混合動力汽車的性能和經濟性,還為汽車制造商提供了更多的創新空間。

在熱效率方面,內燃機在混動系統中的角色雖然有所轉變,但對其效率的要求卻更高。高熱效率的內燃機不僅提高了混合動力汽車的燃油經濟性,還降低了消費者的使用成本。而增程技術的智能化升級,則使得插電式混合動力車型和純電動車之間的界限變得模糊,為消費者提供了獨特的駕駛體驗。

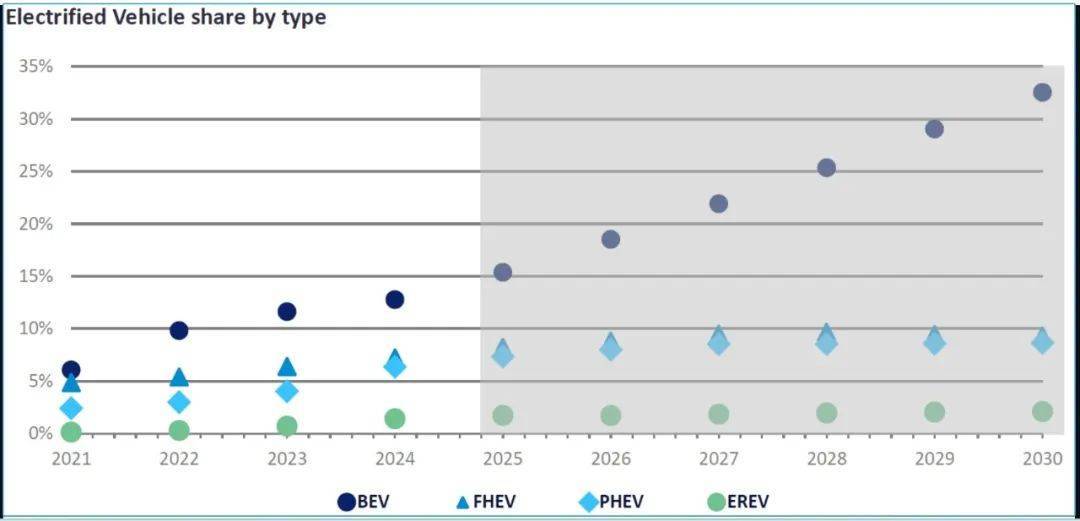

各大汽車制造商對插電式混合動力和增程式電動汽車技術的重視程度日益提高。它們將這些技術視為實現純電動汽車全面普及之前的過渡方案,旨在減輕消費者的續航里程焦慮并解決充電基礎設施不足的問題。市場上許多新型電動汽車的續航里程已經突破了1000公里,插混市場的繁榮使得車企在這一領域的戰略選擇出現了分化。

比亞迪憑借其卓越的表現,在全球插電式電動汽車生產領域穩居領先地位。大眾集團作為非中國汽車制造商中的佼佼者,其插電式電動汽車的產量也頗為可觀。豐田、現代、福特等傳統汽車制造商也開始積極采納并應用這些技術,推出了一系列插電式混合動力車型。新勢力車企則選擇了差異化的突圍策略,理想汽車聚焦家庭用戶,零跑汽車則以性價比策略搶占入門市場。

然而,插電式混合動力技術的命運并非一帆風順。盡管其增長迅速,但長期主導地位仍存不確定性。隨著2030年氣候目標的臨近,政策天平開始傾斜。歐盟計劃2035年全面禁售含內燃機的車型,美國加州也要求2030年零排放汽車占比達68%,中國雙積分政策則倒逼車企加速純電轉型。這些政策使得車企陷入了戰略焦慮,既要抓住當前的政策紅利推動插混市場發展,又要為未來的純電轉型做好充分準備。