類大腦作為生物體的一部分,具有極其復雜的結構和功能;而電腦作為人類智慧的結晶,在信息處理和存儲方面展現出了強大的能力。那么,人類大腦與電腦之間究竟有哪些異同呢?。

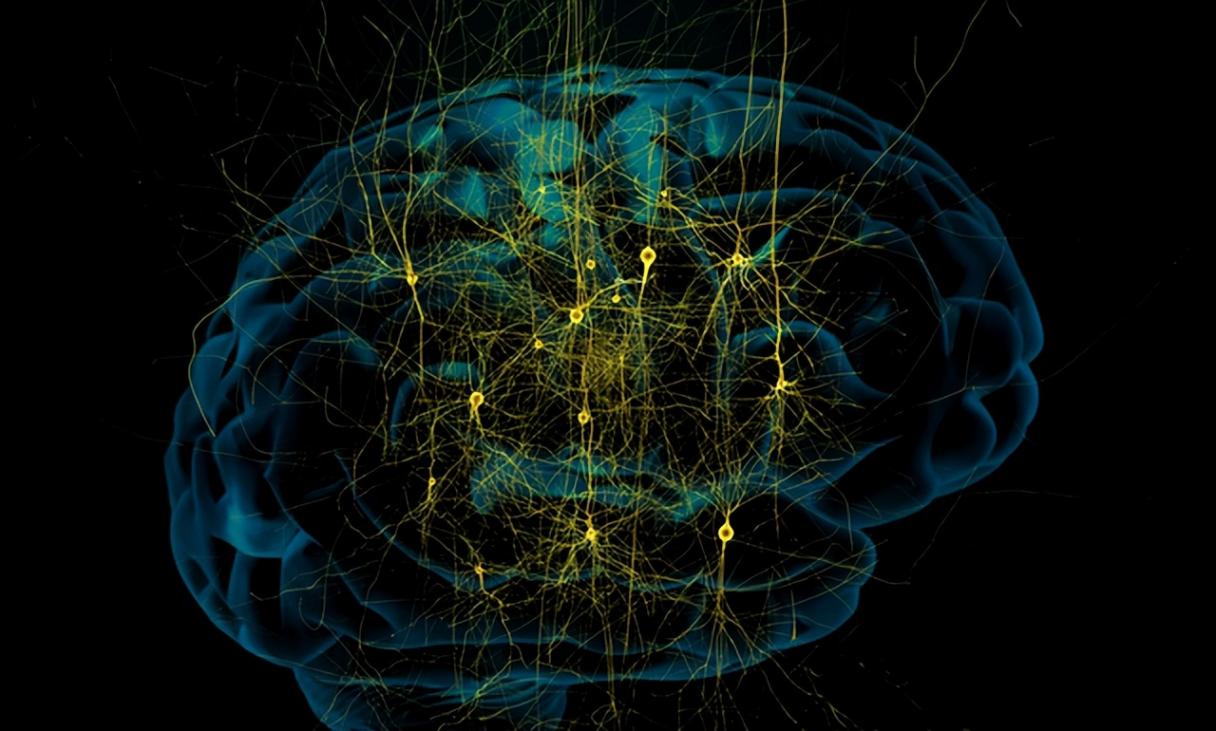

人類大腦是一個令人驚嘆的器官。它由神經元和突觸構成,神經元負責接收和傳遞電信號,突觸則是神經元之間的連接點,通過化學物質調節信號的強度和方向。

據研究,每個人的大腦中大約有860億個神經元和100億個突觸,它們相互連接,形成了一個龐大而復雜的網絡。這個網絡承擔著處理我們感知、思維、記憶、情感和運動等多種功能的重任,是人類智慧的源泉。

比如,當我們欣賞美麗的風景時,眼睛接收的光信號會通過神經元傳遞到大腦的視覺中樞,經過一系列復雜的處理過程,我們才能真正領略到風景的美。電腦則是由硬件和軟件兩部分組成。硬件是電腦的物理組件,包括中央處理器(CPU)、內存、硬盤、顯示器等。

CPU作為電腦的核心部件,猶如電腦的“大腦”,它由數以億計的晶體管構成,這些晶體管作為電流的開關,形成了復雜的邏輯電路,從而實現對用戶命令的響應。內存用于暫時存儲正在運行的程序和數據,硬盤則用于長期存儲各種信息。

軟件則是電腦運行的程序,包括操作系統、應用程序等,為用戶提供了各種各樣的功能和服務。雖然人類大腦和電腦在組成和功能上有所不同,但它們也有一些相似之處。它們都是由眾多小單元構成的復雜系統,都能夠接收和傳遞信息,并處理各種任務。

然而,它們之間的差異也同樣顯著。人類大腦是一個生物系統,具有自我修復、自我學習和自我進化的能力。

當我們的身體受到損傷時,大腦會啟動自我修復機制,幫助我們恢復健康。而電腦是一個機械系統,需要外部的維護、更新和升級才能保持良好的運行狀態。人類大腦是一個并行處理系統,能夠同時處理多個信息任務。我們可以一邊聽音樂,一邊閱讀書籍,大腦能夠輕松地應對這種多任務處理的情況。

而電腦是一個串行處理系統,通常只能依次處理信息。此外,人類大腦還具備模糊處理能力,能夠適應不確定性、靈活性和創造性。

我們可以憑借直覺和經驗做出判斷和決策,而電腦則是一個精確的系統,主要處理確定性、規則性和重復的問題。從結構和功能上來看,人類大腦是一個非線性系統,能夠產生意外的結果,充滿了創造性和多樣性。而電腦則是一個線性系統,通常只能按照預期的結果進行運算和處理。

這些差異使得人類大腦在處理復雜的、非結構化的問題時具有獨特的優勢,而電腦則在執行特定的、重復性的任務時表現出高效和精確的特點。

在存儲能力方面,人類大腦的存儲能力難以精確估計,它不像電腦那樣使用二進制來存儲信息,而是通過神經元和突觸的連接來實現。一些科學家通過假設和計算,推測人類大腦的存儲能力大約在2.5PB到1000PB之間。

相比之下,電腦的存儲能力則相對容易測量,目前市面上最大的硬盤可以存儲20TB的信息。由此可見,從存儲能力的角度來看,人類大腦相當于100到50000臺最大的電腦。

在計算能力方面,人類大腦的計算能力同樣難以準確估計,因為它并不像電腦那樣以固定的頻率和指令進行處理,而是通過神經元和突觸的活動來進行信息處理。科學家們對人類大腦的計算能力進行了多種估算,結果顯示其處理速度可能達到每秒數百億的神經沖動。

相比之下,電腦的處理能力則更容易量化,通常用赫茲和浮點運算來表示其信息處理速度。目前,全球最快的超級計算機的運算速度可達到每秒10^18次。

若以此標準進行比較,人類大腦的計算能力相當于0.01到1000臺頂尖超級計算機的水平。在能耗方面,人類大腦的能耗相對穩定,主要依賴血液中的氧氣和葡萄糖來提供能量。盡管大腦僅占身體重量的2%,卻消耗了身體能量的20%。

平均來說,人類大腦消耗約20瓦特的能量。而電腦的能耗則因使用情況而異,通常一臺普通臺式電腦在運行時消耗約200瓦特的能量,而超級計算機的能耗可達到數百萬瓦特。

因此,從能耗的角度來看,人類大腦相當于0.1到0.01臺普通電腦或0.0001到0.00001臺超級計算機。通過對人類大腦和電腦在存儲能力、計算能力和能耗方面的比較,我們可以清楚地看到它們之間的顯著差異。這些差異不能簡單地用“優劣”來評判,而是要根據具體的應用場景和需求來進行考量。

在某些情況下,我們可能更需要電腦的高存儲容量或快速的處理速度,而在其他情況下,人類大腦的低能耗或更高的靈活性與創造性則顯得更為重要。

那么,為什么要對人類大腦和電腦進行比較呢?這其實是一種探索人類智能與人工智能的方式。人類智能涵蓋了思維、認知、情感和創造等多種能力,是人類在漫長的進化過程中形成的。

而人工智能則是使電腦或其他機器具備類似人類智能的科學與技術。通過這種比較,我們能夠更深入地理解人類智能的本質與特征,也能更清楚地認識到人工智能的潛力與局限。