隨著智能駕駛技術的飛速發展,車載攝像頭已成為智能網聯汽車不可或缺的“眼睛”,而CMOS圖像傳感器(CIS)則是這些“眼睛”背后的核心部件,扮演著“視網膜”的角色。近年來,隨著自動駕駛等級從L2向L5邁進,車輛所需攝像頭的數量急劇增加,對高分辨率CIS芯片的需求也隨之呈現爆發式增長。

比亞迪推出的“天神之眼”系統和特斯拉全視覺方案的廣泛應用,標志著高階輔助駕駛功能已成為全球車企競相追逐的目標。這一趨勢直接將800萬像素(8M)車載CIS芯片推向了市場需求的焦點。然而,盡管市場需求旺盛,CIS芯片的供應卻陷入了“一芯難求”的困境。

CIS芯片作為車載攝像頭的核心組件,其性能直接影響車輛對周圍環境的感知能力。當前,智能駕駛系統高度依賴車載攝像頭捕捉圖像數據,并通過復雜算法處理這些數據,以實現車道識別、障礙物檢測等關鍵功能。高分辨率CIS芯片,尤其是8M及以上規格的產品,憑借其出色的圖像細節捕捉能力和較遠的識別距離,已成為ADAS和自動駕駛技術的關鍵配置。

以比亞迪的“天眼”系統為例,該系統搭載的8M CIS芯片能夠在200米范圍內精準識別目標物體,為智能駕駛提供了強有力的視覺支持。特斯拉的全視覺方案同樣依賴高分辨率攝像頭,構建三維環境模型,確保車輛在各種路況下的安全駕駛。

然而,盡管全球汽車芯片市場在某些領域出現了過剩跡象,CIS芯片卻呈現出結構性缺貨的狀態。這一現象背后的原因主要有三點:自動駕駛滲透率的提升、技術迭代的壓力以及法規政策的推動。自動駕駛技術的普及導致CIS芯片需求激增,而HDR、LFM等先進技術的集成進一步提升了CIS芯片的技術門檻。

技術迭代帶來的壓力同樣顯著。在夜間行車或惡劣天氣條件下,車輛需要具備更強的圖像捕捉和處理能力。傳統的低分辨率傳感器已無法滿足這些需求,推動了高分辨率CIS芯片的持續增長。歐盟NCAP 2025新規和中國《智能網聯汽車準入管理指南》等法規政策的出臺,也從政策層面刺激了汽車廠商對高分辨率CIS芯片的需求。

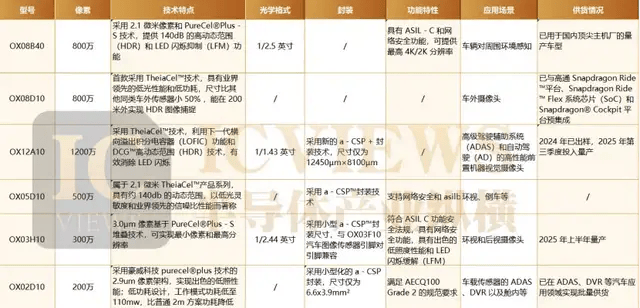

在供應端,全球8M CIS芯片的產能高度集中,主要由豪威科技、索尼和安森美三家公司壟斷。豪威科技憑借其技術和市場優勢占據領先地位,但其產能已接近飽和。索尼和安森美雖然能夠補充市場供應,但交貨周期長、價格高昂,使得車企在采購時面臨成本與性能的權衡。

國產廠商雖然已實現了1M-8M CIS芯片的量產突破,但面臨車規認證周期長、測試驗證工作量大等挑戰,難以迅速填補市場缺口。供應鏈的脆弱性主要體現在認證壁壘、代工依賴和成本困境等方面。車規級CIS需通過嚴格的溫度和振動測試,認證周期長,且工藝復雜度導致成本高昂。

盡管短期內CIS芯片缺貨的局面將持續存在,但長期來看,隨著技術的迭代創新和供應鏈的深度調整,行業格局有望重塑。1200萬像素CIS芯片的研發工作正在加速推進,旨在突破探測距離極限,滿足L4級自動駕駛的需求。同時,光子集成、量子點材料等前沿技術也展現出巨大潛力,有望成為突破CIS芯片能效瓶頸的關鍵。

在產能釋放方面,雖然新工藝如臺積電的2nm工藝有望推動CIS芯片性能提升,但車規芯片對成熟制程的可靠性依賴程度極高,新工藝的應用速度可能會受到一定影響。車企與芯片廠商的合作模式正在重構,垂直整合趨勢明顯,這對中小廠商的資金和技術儲備提出了更高要求。

汽車CIS缺貨的本質是智能化需求與供應鏈韌性不匹配的縮影。面對這一挑戰,全球汽車行業正在通過政策引導、資本投入和跨界合作等方式尋求解決方案。中國有望在這一過程中實現從“跟跑”到“并跑”的跨越,最終在全球汽車智能化競賽中占據領先地位。