一、從“山寨終結者”到“性價比標桿”:紅米的市場定位

作為全球智能手機普及的重要推動者,紅米手機自2013年以799元的定價推出首款機型后,憑借聯發科芯片+大屏配置,直接擊穿山寨機市場防線。如今升級為Redmi獨立品牌,其核心使命未變:“用中端價格提供旗艦級體驗”。2024年發布的K70系列(1899元起)搭載驍龍8 Gen2處理器和2K屏幕,Note 13 Pro+則以天璣8300-Ultra芯片+2億像素主攝實現2000元檔性能突圍,印證了其“技術普惠”策略的延續。

二、2025年紅米競爭力解析:配置與爭議并存

1. 硬件堆料依舊激進

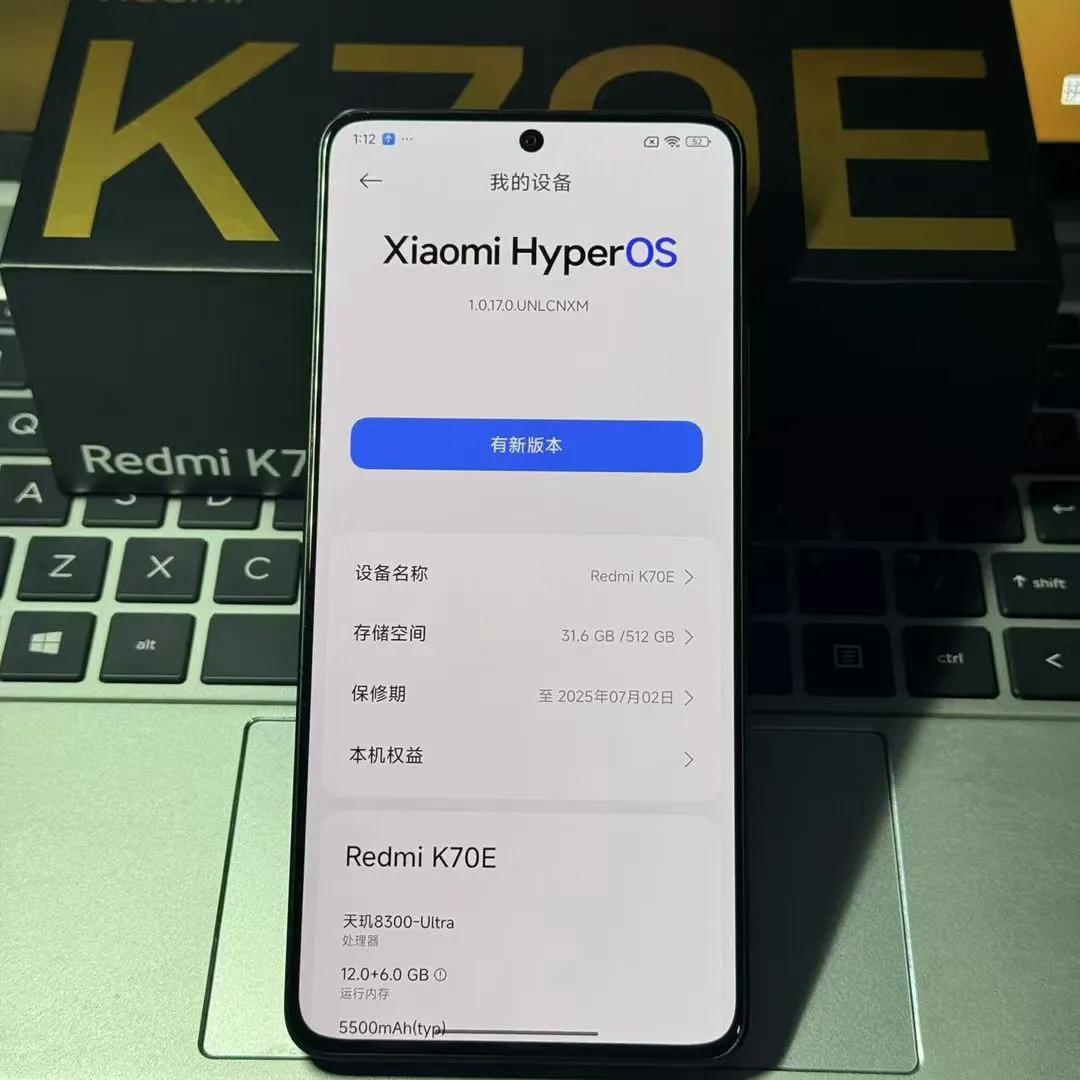

以近期熱銷的Redmi K70E為例,天璣8300-Ultra芯片+12GB+256GB組合僅1699元,對比同價位競品性能領先約30%。而Note 13 Pro的1.5K高光屏、120W快充技術下放至千元檔,重新定義入門機標準。

2. 用戶痛點待優化

盡管硬件強勢,部分用戶反饋系統廣告偏多(需手動關閉18項設置),且高端機型如小米14 Ultra海外定價達1499歐元(約1.1萬元人民幣),引發“性價比悖論”爭議。

三、消費者決策參考:三類人群適配指南

1. 務實型用戶(推薦指數★★★★☆)

學生黨、長輩群體選擇1500元以下機型(如Note 13系列),可滿足日常使用+長續航需求,但需接受LCD屏幕與塑料中框的材質妥協。

2. 性能愛好者(推薦指數★★★☆☆)

K70系列適合追求旗艦芯片但預算有限的用戶,但需注意2K屏帶來的功耗壓力,重度游戲玩家建議搭配散熱背夾。

3. 觀望型消費者(暫緩建議)

若在意影像系統或高端材質,建議等待搭載驍龍8 Gen4的紅米K80系列(預計2025Q3發布),或轉向小米數字旗艦。

四、行業啟示:紅米模式的“破”與“立”

紅米的成功印證了“技術民主化”的商業邏輯——通過供應鏈整合將高端技術快速下沉。但其面臨的挑戰同樣顯著:

- 在OV、真我等品牌同樣發力性價比的競爭下,需突破“參數內卷”困局。

- 如何平衡廣告營收與用戶體驗,避免“硬件利潤轉移”的消費者認知。

- 全球化進程中需應對海外市場的高溢價質疑

紅米手機仍是2025年性價比市場的強力選項,但選購需明確需求邊界。對于多數普通用戶,其硬件配置已遠超日常需求;而追求極致體驗者,則需在價格與質感間取舍。正如一位十年米粉所言:“紅米是讓你花最少的錢,買到最不后悔的選擇。”