關注一周以來的藝術人物,在日本,以木建筑聞名的建筑大師隈研吾,近期被日本媒體曝光建筑落成后,短期內出現木材發霉和腐爛現象,花巨資建造的建筑面臨大筆經費翻修困境,引發日本公眾對其建筑設計理念的反思。

在上海,“小風景”群展呈現李濤、葉帆、楊怡三位青年藝術家別樣的紙上風景;八零后藝術家朱崧和宋德澄,同為中國美院國畫系畢業生,一位用細膩筆觸描繪對自然界一花一鳥的喜愛;一位日復一日描摹對寺院壁畫和信仰的虔誠;六零后藝術家莊紅藝則用紙花創造別樣美麗。

日本|建筑師隈研吾

作品被吐槽:造價高,好看不中用……

隈研吾

隈研吾是日本建筑界的知名人物,不僅在國內受到廣泛尊敬,也在國際上享有盛名。他的建筑風格獨具一格,尤其擅長將大量木材應用于室內外裝飾,力求創造與自然和諧共生的空間。然而,最近日本媒體卻通過一系列節目曝出——許多由隈研吾設計的公共建筑在短短幾年內出現了木材發霉和腐爛的現象。即便是當初花費巨資建造的建筑,如今也面臨著不得不投入大筆經費進行翻修的困境。這些問題引發了對建筑設計理念的反思:美學上追求與自然的親近與融合,是否忽視了實際使用中的耐久性和持有成本?

東京八王子市的京王電鐵高尾山口車站

以群馬縣富岡市的市公所大樓為例,這座由隈研吾設計的建筑在2018年落成,采用了大量的木材裝飾。然而,僅僅過了6年,木材就開始出現腐爛和發霉現象。同樣的問題也出現在隈研吾其他的設計作品中。例如,位于東京八王子市的京王電鐵高尾山口車站,雖然于2015年完工,但九年的使用后,木材表面也出現了嚴重的斑駁現象,讓旅客們紛紛表示,車站看起來像是已經使用了二十年。

隈研吾長期以來以其大膽且富有創新的設計而著稱,木材被他視為能夠創造溫暖和人文氛圍的理想材料。他強調建筑應該與自然環境和諧共生,木材作為自然材料的代表,常常成為他設計中的核心元素。然而,這種對美學的追求似乎未能完全顧及到實際的使用條件和維護難度。隈研吾的設計通常優先考慮視覺效果和藝術性,而忽視了建筑材料在長期使用中的可持續性和經濟性。(宗和)

上海|藝術家李濤、葉帆、楊怡

以水墨演繹“小風景”

1月11日,上海周圍藝術晴日堂推出群展《小風景》,展出李濤、葉帆、楊怡三位青年藝術家創作的20余件作品。

李濤畢業于西安美院國畫系,古都的歷史審美滲透進他的藝術創作。他近年來專注于紙本水墨靜物——水果,陶盤,花瓶,有些借鑒了古物的形狀,在灰黑色的背景上賦以高飽和度的色彩,造型大膽,構圖直接,對比強烈,突破了中國水墨畫的局限。

李濤,《紅果》,紙本水墨,45cm×58cm,2024

畢業于廣州美院和中國臺灣師范大學的湖南籍藝術家葉帆以富有極簡藝術風格的抽象構圖來重構中國山水畫的意境,帶給觀眾冷靜的紙上風景。

葉帆,《天氣 IV》,紙本水墨,40cm × 26cm,2024

上海藝術家楊怡畢業于上大美院國畫系,一直以來遵從內心感受,她以細膩溫潤的質地、清麗優雅的色彩、富于想象力的構圖,演繹著她心中的風景,并從神話和詩歌中汲取靈感——作品標題可見一斑:《潘神的迷宮》、《激流島》、《微芒》、《秋月》,給予觀眾文學想象中的風景。

楊怡,《微芒》,絹本設色,44cm × 30cm,2024

三位藝術家在各自的領域里深耕細作,他們的作品風格逐漸走向成熟,藝術語言表達也很清晰——芥子須彌,以小見大,見微知著,賦予尺幅不大的架上作品無窮盡的想象與創造。(宗和)

上海|藝術家宋德澄

“伍拾叁”展出53件畫作

2025年1月11日起,藝術家宋德澄作品展在上海“宋明客廳”對外展出。宋德澄,1984年生于山東青島。2003年考入中國美術學院。2005年起師從林海鐘教授學習中國畫。2009年參與創作杭州靈隱寺濟公殿壁畫《濟公行化圖卷》,歷時三年完成。現任教于杭州佛學院藝術院。

宋德澄

2008年,他的老師林海鐘邀請參與靈隱寺濟公殿壁畫的創作。他被林海鐘帶來的幾本敦煌藏經洞的畫冊所震撼,那些無名畫工酣暢恣肆的用筆,樸拙自由的造型與開張的賦色令他身心朗照,從此不離座右,日日手追心摹。從一張小稿到放大一些的圖稿,再到等大稿,他都嚴重以肅之, 恪勤以周之,在緩慢的微調中使之呈現最好的模樣。

展出現場

《神荼郁壘》絹本設色 39.5*23.5cm

壁畫中大量的建筑物多由德澄繪制。德澄花費很多時間去研究古建筑的形制、結構、構件做法,一一繪制出細節精確的輪廓底稿,再以放逸爽利的墨筆完成正稿。策展人胡見君說,長年的壁畫創作訓練,使德澄習慣于在縱橫的連貫畫面上,呈現不同時空的故事。包含各種觀察的角度,并置不同的場景,而觀者的視點可以在其中自由游走。

此次展覽展出了宋德澄所繪一系列佛畫。“五十三參”出自德澄最喜歡的《華嚴經》。這次參展作品兜兜轉轉,分分揀揀,最后的數字竟也神奇地落定在五十三件。展覽將延續到2月18日。

上海|藝術家朱崧

“心納萬境”中國畫展亮相朵云軒

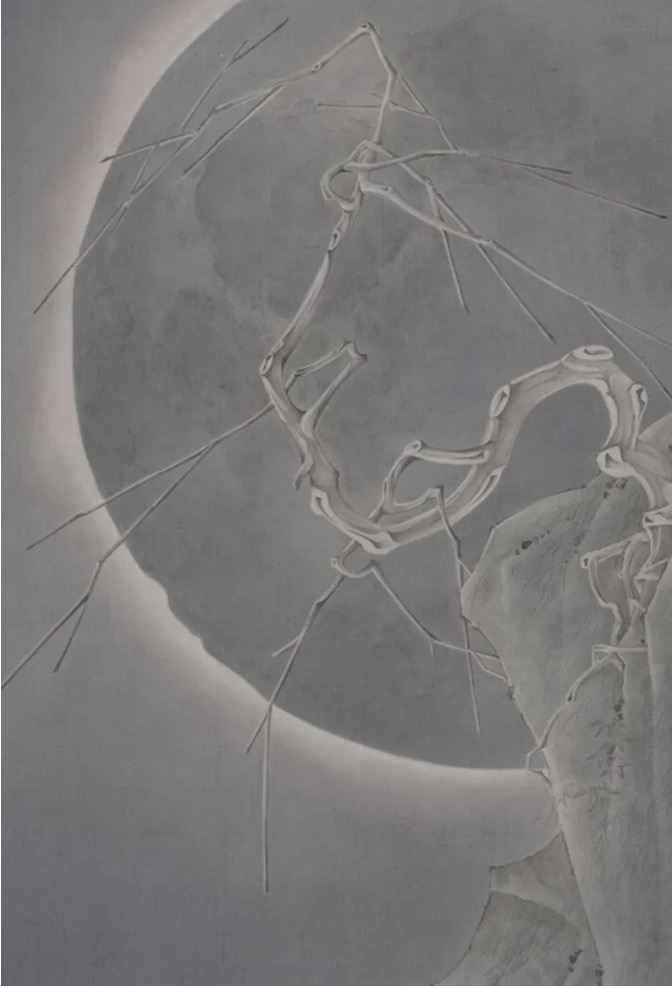

2025年1月11日-1月13日,藝術家朱崧作品在朵云軒藝術館(南京東路)展出。此次展覽不僅展示了朱崧在花鳥畫和山水畫領域的創作,更呈現了他在拓印工藝與繪畫融合方面的探索。

朱崧

朱崧,1986年出生于上海,2010年畢業于中國美術學院國畫系,他的花鳥畫用筆細膩,色彩豐富靈動,他的山水畫則好畫重巒疊嶂,寧靜深邃。他在畫牡丹時,先拓印毛公鼎,然后將牡丹花畫于之上,相擁一體。朱崧的學畫之路始于改革開放的新時代,他深知學中國畫首先要深入學習傳統,再則還須學而能化,充分表現自己的理解。上海市文聯、上海市美術家協會、攝影家協會相關負責人參加開幕式并致辭發言。

朱崧的花鳥畫

上海|藝術家莊紅藝

呈現充滿質感與色彩的展覽

1月10日,莊紅藝個展“萬花筒”在上海寶龍美術館展出,呈現其跨越不同時期和階段的80余件作品,帶領觀眾走進一個充滿質感和色彩交織的空間。

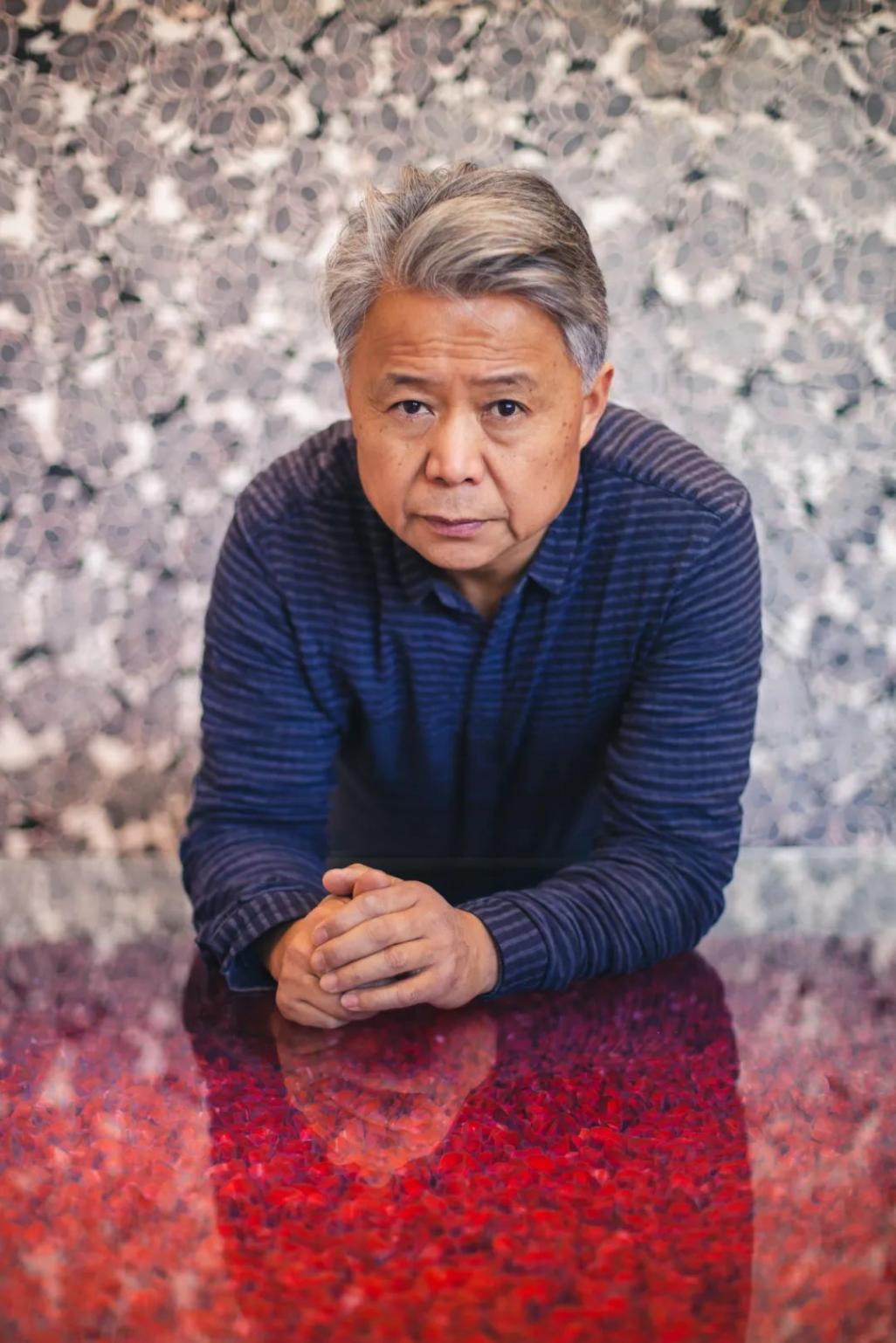

莊紅藝

莊紅藝,1962年出生于四川,現生活在瑞士,工作于中國北京,以在觸感景觀和花床中對紙花的繁復運用而聞名,他在向中國傳統之美致敬,也重新詮釋并創造出獨特風格的作品。

莊紅藝作品

在其作品中,紙花瓣蘊含著無常和變化的可能性,以及大自然充滿希望的韌性,既是對過去的致敬,也是對我們共同未來的祝愿。他的作品試圖捕捉一種超越語言與文化結構的情感世界,通過展覽中富有節奏感的構圖,觸及我們內心深處的情感共鳴。觀看展覽“萬花筒”,就是被色彩、運動和形式的變化可能性所影響和感染。

展覽現場

莊紅藝希望觀眾參與到展覽中,與作品產生對話。他說,“運動感和流動感為每件作品注入生命。我的愿望是將我的藝術作為對大自然永恒韻律的贊美;通過這次展覽,我希望給人們帶來沉思和愉悅的時刻,邀請每一位觀眾找到自己與自然世界的微妙聯系,以及自然生態中奇異花朵的美麗。”