凌晨5點的地震,比鬧鐘還準時。”這是不少銀川居民這幾天的心聲。1月2日的兩次4.0級以上地震剛讓人心驚膽戰,1月12日清晨的又一輪晃動,又把許多人從夢中生生震醒。有人開玩笑說,“這哪里是地震,這是恐慌的鬧鐘。”但在笑聲背后,是日漸沉重的不安和疲憊。

房屋開裂、墻皮脫落,地震應急響應啟動又終止,銀川的這場“震動”正在沖擊人們生活的方方面面。短短10天,地震仿佛成了“常客”,不請自來卻又搞得人心惶惶。這不僅是銀川的問題,從西藏定日6.8級地震到全球“連震模式”,地球似乎正在一場“抖腿狂歡”中,把無數人甩進恐懼的深淵。

寧夏本不是地震高發區,卻突然密集發力。震后最讓人不安的,不只是那一瞬間的搖晃,而是震后的“后遺癥”:老舊房屋開裂、墻體脫落,這些都是看得見的隱患。有人說房子是“家”的象征,可在頻繁地震面前,家卻成了恐懼的來源。

在銀川老城區,不少居民樓建于幾十年前。說白了,這些房子在建造時并沒有特別考慮抗震性能。如今地震來了,它們像打了補丁的衣服,脆弱得令人擔憂。而“樓塌塌”的場景早已不是新聞,西藏定日6.8級地震帶來的房屋倒塌和災民流離失所的畫面還歷歷在目。房子“不抗震”,再小的地震都能把人從心理上擊垮。

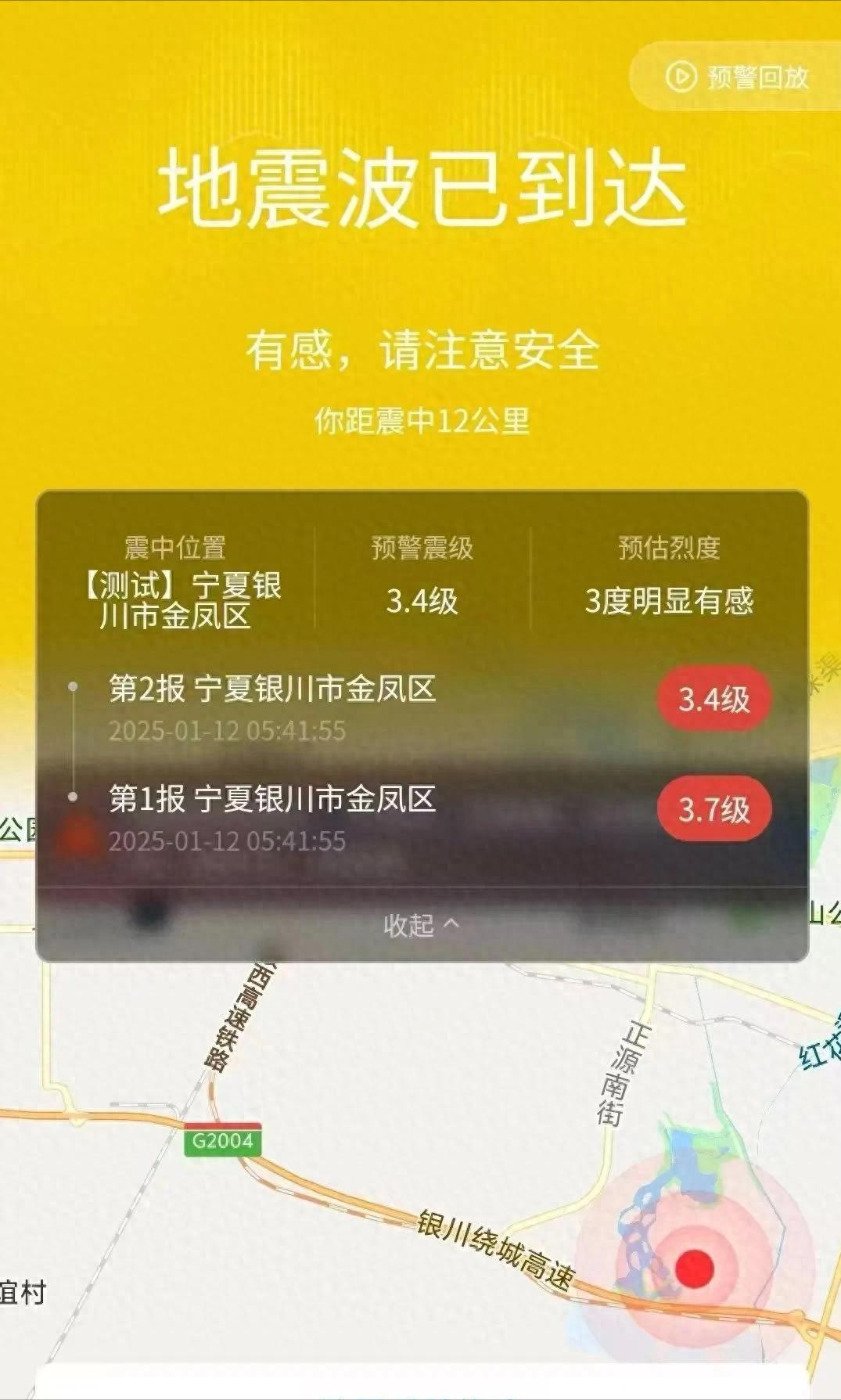

今年下半年以來,“地震頻繁”似乎成了全球共識。你以為一場晃動結束了,下一場可能已經在路上。地震的突然性,讓每個人都成為被動的“災難目擊者”。銀川居民已經開始對凌晨的睡眠失去信心,畢竟誰也不知道下一個“鬧鐘”會響在哪一刻。

在這樣的環境里,生活也開始變了樣。有人出門買房,更關注“抗震級別”;有人討論家里的逃生路線,甚至連床底藏什么都變得有講究。而更多人則陷入精神上的崩潰邊緣:擔心房子撐不住,擔心下一次晃動更猛烈。恐懼成了日常,安穩的生活仿佛成了奢望。

可怕的是,這不僅是寧夏的故事。在全球的“震動地圖”上,各地接二連三的地震正以不同的方式敲響警鐘。西藏地震中無家可歸的災民需要援助,寧夏銀川的居民需要心理撫慰,而我們更需要思考:在災害面前,如何減少傷害,如何應對未知?

地震專家預測,未來可能會有不超過5.0級的震動,但“可能”二字背后藏著太多的不確定性。而這種不確定性,才是最讓人恐懼的地方。

那么問題來了:面對頻繁的地震,我們的房子到底夠不夠安全?我們的心理準備又夠不夠充分?如果總有“下一次”,我們該怎么走出這種心理上的“震區”?對此你怎么看?歡迎評論區一起聊聊吧!