新能源汽車扇起的翅膀,終于在傳統車商的地盤上刮起了更加猛烈的旋風。

根據日經中文網的報道,本田與日產汽車將就業務整合展開磋商,將就成立控股公司并將兩家企業納入旗下的方向推進協調。根據目前的口徑,本田和日產將于近期簽署諒解備忘錄(MOU),今后將確定控股公司的持股比例等詳細內容。

報道中還提到,本田和日產從3月就開始探討合作事宜,8月開展全面業務合作——這是一次接近一年時間的長時間討論,雙方就車載軟件及零部件的通用化等進行了協商。并且,由于日產同時也是三菱汽車的最大股東,三菱汽車也表明了加入本田和日產聯盟、開展合作的方針。

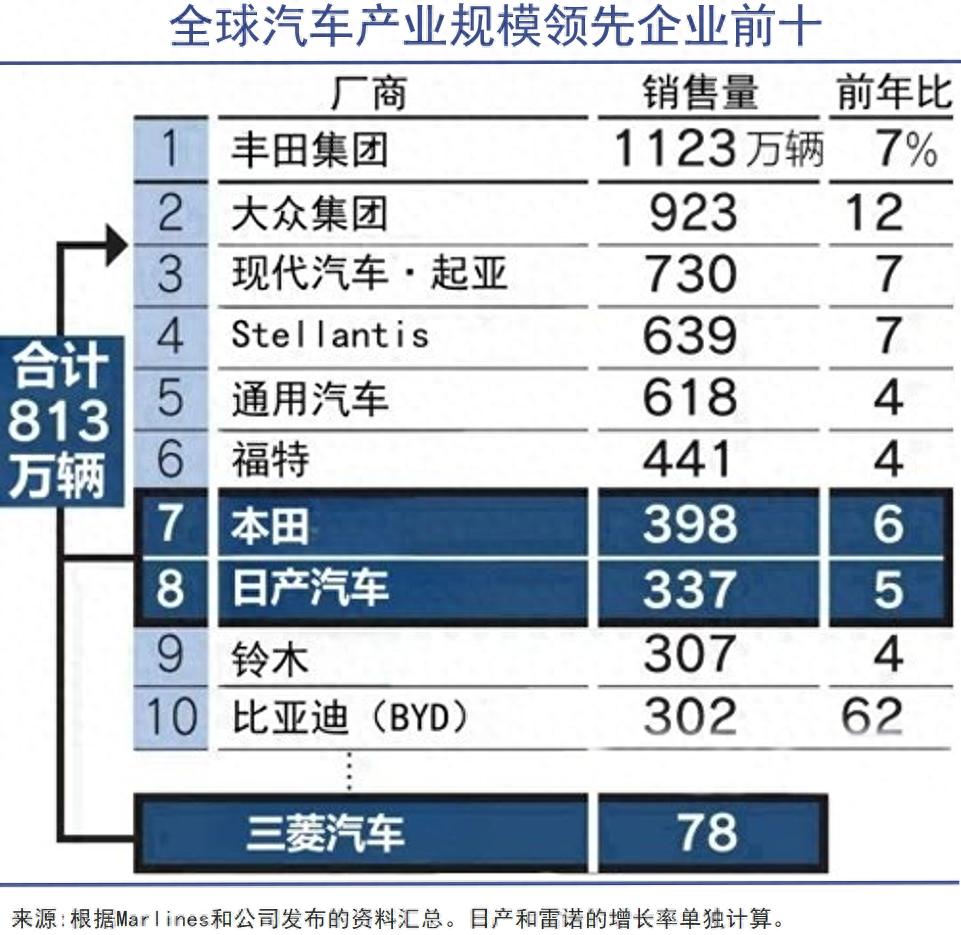

根據公開的數據,這三家車企在全球的整體銷量超過800萬輛。如果三家企業統合,將超過現代汽車起亞,成為世界第三大汽車集團。

世界第三的名號非常炫目,不過這樣的合作在如今的產業形勢下,很難稱得上是強強聯合,更像是抱團取暖。

數據顯示,日本的8大車企2024年上半年度(4月至9月)全球產量為1187.8301萬輛,同比減少6%。這是自2020年以來,日本汽車首度出現上半年度產量同比下降的情況。

其中,豐田汽車減少7%至470.5萬輛;本田減少8.1%至181.7萬輛;日產減少7.8%至153.25萬輛。

汽車產業與很多其他行業不同,產量/產能的重要性無以倫比,因為市場上對于出行的需求是巨大且穩定的,而復雜的供應鏈更需要良好、穩定的產能輸出作為基礎。產能的減少,通常意味著其產品在銷售端遇到了更大的問題。

事實的情況也是如此。在曾占有相當大優勢的中國和東南亞,日本車企的銷量也正在發生巨大變化。從2024年前11個月在中國的累計銷量來看,本田下降30.7%,日產下降10.5%。

甚至,這樣的變化不止在日本汽車身上發生。根據最新的數據,1-11月全球各國汽車銷量排行中,前十名中,日本、德國、韓國均出現了同比下滑。而這三個國家的汽車廠商正好占據了世界汽車集團前三名。

這種變化的背后,是如今汽車世界中的“燃油舊秩序”,已經被來自新能源的沖擊波所深深撼動。鑒于世界性的去碳化趨勢,汽車工業從發動機汽車向EV的轉型正在推進,而且這并非是只有中國單一市場上正在發生的情況。國際能源署(IEA)的數據顯示,到2035年,EV在世界新車銷售中所占的比重將達到50%以上。

來自美國的特斯拉,和中國的一眾純電動汽車企業,正在挑戰傳統汽車企業和龐大的全球產業鏈,日本、德國作為傳統燃油車的生產大國,其全球產業地位已經被嚴重削弱,甚至影響到國家的經濟發展。

曾長期繁榮的德國汽車業,如今也陷入了困境。由于面臨需求疲軟和訂單短缺等問題,德國汽車業的裁員已經開始。德國工商大會的一項研究顯示,德國汽車業一半以上的公司都在計劃裁員,只有7%的企業預計會增加就業機會。

超過一半的汽車零部件制造商,也都存在壞賬以及流動性瓶頸等融資障礙。如德國大陸集團這樣的行業標桿企業,已經在全球范圍內裁員數千人,而這似乎僅僅是個開始。

由于汽車業對德國經濟增長的貢獻極為重要,其萎靡不振已經拖累了德國經濟的整體表現。11月13日,德國經濟專家委員會發布2024/2025年度經濟評估報告,預測2025年德國的國內生產總值(GDP)增速僅為0.4%,同時預測今年德國經濟將萎縮0.1%。

最近,德國總理舒爾茨似乎需要為這樣的不利局面負責,其政治生涯已經進入倒計時。